地域密着のホームドクターとして35年

当院は予約制で診察を行っています。

- 緊急の際は

お電話ください - 044-433-2274

川崎市中原区の飼い主のみなさま、こんにちは。

武蔵小杉駅からすぐの池田動物病院です。

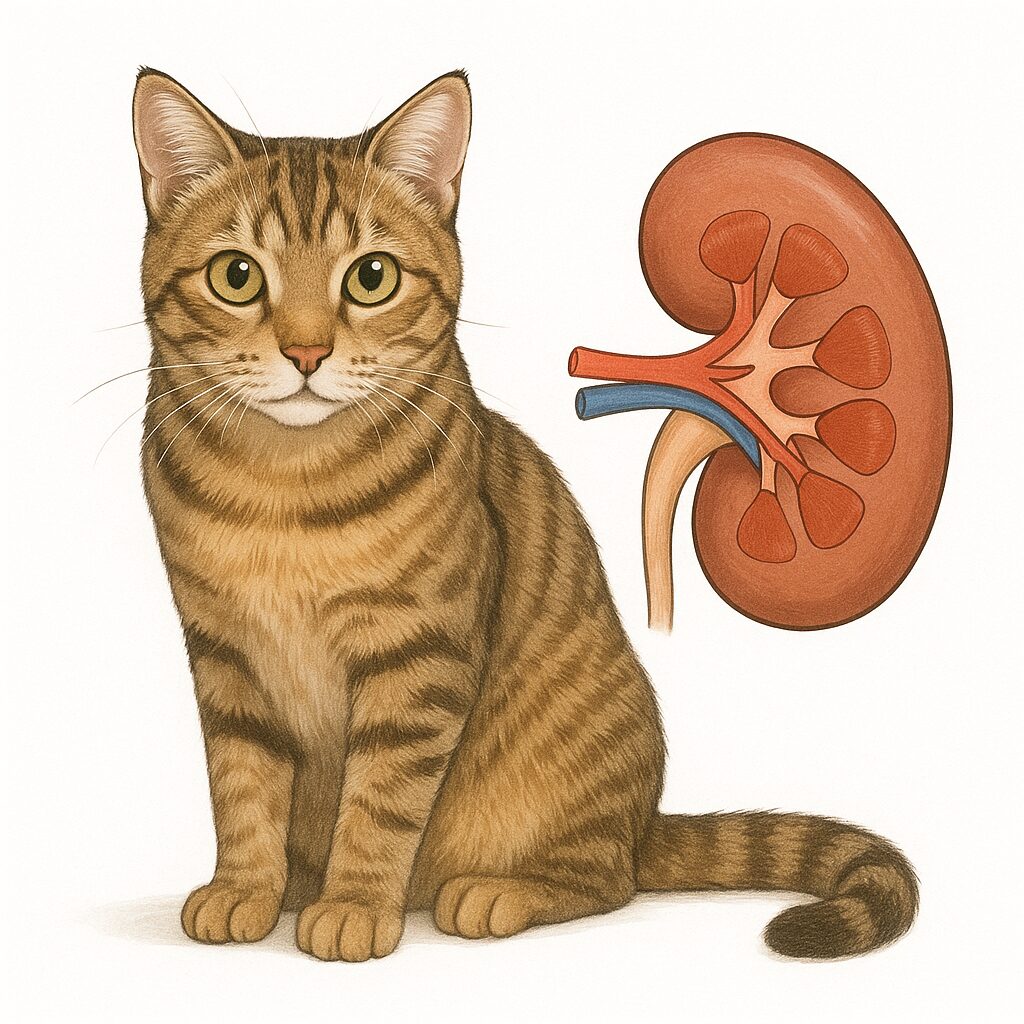

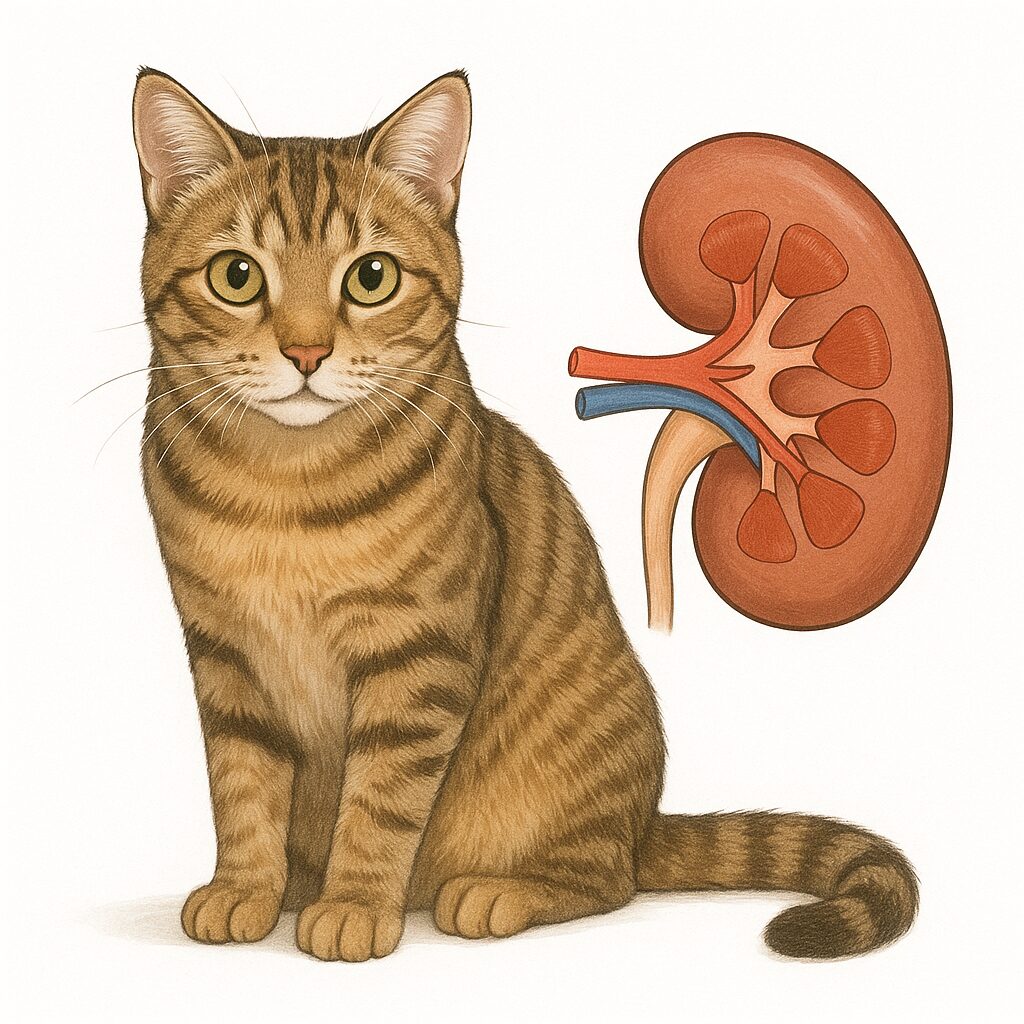

高齢のねこちゃんに多い「慢性腎臓病(CKD)」は、進行性で完治が難しい病気ですが、早期発見と日常的なケアで進行を遅らせることが可能です。

完全室内飼育のねこちゃんでも発症のリスクがあるため、7歳を過ぎたら意識的に健康管理を行うことが大切です。

この記事では、ねこちゃんの慢性腎臓病について、症状・原因・診断方法・ステージ分類・治療法・家庭でのケア方法まで、わかりやすく解説いたします。

ねこちゃんの慢性腎臓病とは、数か月以上にわたって腎臓の機能が徐々に低下し、老廃物の排出ができなくなる病気です。

10歳以上のねこちゃんでは約30~40%が罹患しているとも言われる、ねこちゃんにとても多い疾患です。

進行性でありながら初期症状がわかりにくく、発見が遅れやすいという特徴があります。

加齢はねこちゃんの腎臓病の最も一般的な原因です。

腎臓の細胞が老化することで濾過機能が徐々に失われていきます。

7歳を過ぎたあたりからリスクが高まるため、定期的な検査が推奨されます。

これらの要因が複合的に作用し、腎機能を悪化させることがあります。

慢性腎臓病の初期は無症状のことが多く、以下のような変化を見逃さないことが重要です。

これらの変化に早く気づくことで、早期診断・早期治療につながります。

慢性腎臓病の診断では、BUN(尿素窒素)・CRE(クレアチニン)・SDMA(早期腎不全マーカー)といった血液の値が重要です。

特にSDMAは初期段階でも上昇しやすく、早期発見に有用です。

これらの検査を組み合わせることで、より正確な診断が可能です。

ねこちゃんの腎臓病は、国際的に採用されているIRIS分類(International Renal Interest Society)に基づいており、4つのステージに分類されます。

腎臓に負担をかけない療法食は、慢性腎臓病の治療において基本となります。

リンやたんぱく質を制限し、嗜好性や水分含有量にも配慮されています。

治療内容は腎臓病のステージやねこちゃんの体質に応じて個別に設計します。

慢性腎臓病の早期発見には、定期健診が最も有効です。

特に7歳以上のねこちゃんは半年に一度の健康診断が理想的です。

慢性腎臓病を放置すると、老廃物が体内に蓄積し、以下のような深刻な症状が出ることがあります。

ねこちゃんの慢性腎臓病は、飼い主さまの早期発見と継続的なケアによって、進行を遅らせ生活の質を保つことが可能です。

川崎市近隣にお住まいの飼い主さまへ。

ねこちゃんのお水の飲み方やおしっこの量、元気の様子に少しでも変化を感じたら、池田動物病院までお気軽にご相談ください。

スタッフ一同で丁寧にサポートいたします。

この記事の執筆・監修

執筆:菊地(さ) 愛玩動物看護師

監修:名取 獣医師

菊地(さ)愛玩動物看護師

ペンギンが好きです。ジェンツーペンギンも好きですが、アデリーペンギンが一番のお気に入りです。

IKEDA ANIMAL HOSPITAL

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00〜12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休診 |

| 16:00〜19:00 | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● |

提携しているわけではありません。来院前に必ず電話でのご連絡をお願いいたします。

〒211-0002 神奈川県川崎市中原区

上丸子山王町2-1328

診療内容・予約・料金・お悩みなど

お気軽にご相談下さい

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00〜12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休診 |

| 16:00〜19:00 | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● |